洞头网讯 《百岛篮球故事》并不仅限于男篮,女篮的故事同样精彩。这片被东海环抱的海岛之上,海风常年吹拂着嶙峋的礁石,也吹拂着一片承载了半个多世纪热血与坚守的女性篮球场。从20世纪70年代解放鞋踏响的简陋操场,到如今专业赛场上闪耀的“百岛巾帼”身影,四代女篮队员用汗水浇灌热爱,用坚韧对抗时光,将篮球的火种在海岛代代相传。她们的故事,不仅是一段体育发展史,更是一部洞头女性挣脱束缚、追逐梦想的奋斗史诗,每一个奔跑的身影、每一次投篮的瞬间,都深深镌刻着海岛人特有的倔强与温暖,成为洞头动人的文化印记。

第一代:破茧萌芽,以热血点燃海岛篮球火(70年代)

1970年的洞头,还带着计划经济时代的朴素与闭塞。彼时的海岛没有高楼大厦,没有便捷的交通,连像样的体育设施都寥寥无几。但就在这样的环境里,一股篮球热潮悄然萌发——洞头第一支女子篮球队,在洞头第一中学的校园里正式组建,而1952年出生的袁伦英,成为了这支队伍的首任队长,也成为了洞头女篮历史的开篇者。

回忆起当年入选球队的场景,袁伦英的眼神依旧明亮,仿佛又回到了那些充满惊喜的日子。“我1965年进洞一中上学,69年学校要组建女子篮球队,选拔身体素质好、有运动潜力的学生。我从小就爱跑爱跳,在校期间也是运动会的常客,身体底子不错,就被选上了,成为了洞一中第一批女篮队员。”这份意外的“幸运”,从此改写了她的青春轨迹,也让她与篮球结下了一生的缘分。

1970年,洞头县第一代女篮队正式确定12人名单:袁伦英、黄钗妹、张美珠、占素琴、陈彩芬、郭小娇、林碎媚、陈月辉、陈油红、邓桃、王丽荣、赖冬央。而带领这支“初生队伍”的,是洞一中的体育老师陈九思。在袁伦英的记忆里,陈九思老师既是严格的教练,也是温暖的长辈,“陈老师对我们要求特别严,但也特别关心我们,他不仅教我们打球,还教我们怎么做人,是我们篮球路上的引路人。”

那时的训练条件,如今想来令人动容。队员们都没有住校,每天清晨五点,天还没亮,袁伦英就从家里出发,沿着山路向学校奔跑。“必经之路有个叫岭背的大坡,特别陡,每次跑上去都累得气喘吁吁,胸口像压了块石头,话都说不出来。”可即便如此,到了学校后,没有片刻休息,队员们就要跟着陈九思老师绕操场跑三圈,接着开始基本功训练——移步传球、运球、投篮,一套流程下来,常常是汗水浸透了单薄的衣衫。

“有些人吃不了苦,练了没多久就退出了,可我从不觉得苦。年轻嘛,身体好,就算打全场比赛也不觉得累,反而觉得特别痛快。”袁伦英笑着说,那时的自己就像一头不知疲倦的小牛,对篮球充满无限热情。在这支队伍里,袁伦英与陈彩芬的配合最为默契,“陈彩芬是左撇子,打球很灵活,我们俩一个传球、一个投篮,经常能打出漂亮的配合,好多对手都防不住我们。”

1970年,对于洞头第一代女篮来说,是意义非凡的一年——洞头县首次组织女子篮球联赛,共有八支队伍参赛。各部门单位招兵买马,其中不仅有学校队伍,还有教育局队,甚至连部队家属都组队(教练庄杰火)参与,场面十分热闹。作为学生篮球队,洞一中女篮这群女孩子并没有被看好,可队员们却凭着一股不服输的劲头,一路过关斩将。“比赛的时候,我们每个人都拼尽全力,防守、进攻、抢篮板,丝毫不敢松懈。记得决赛那天,操场边围满了观众,大家都在为我们加油,那种欢呼声现在想起来还特别激动。”最终,洞一中女篮一举夺得冠军,北岙队(教练陈加才)获亚军。这份荣誉,成为了洞头女篮历史上第一个重要的里程碑。

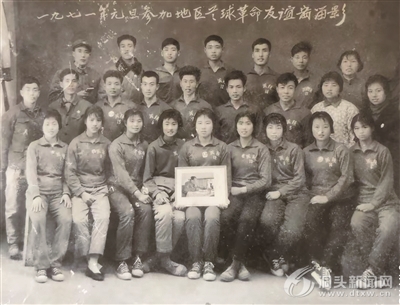

同年,这支年轻的队伍还迎来了更大的挑战——代表洞头参加温州地区篮球联赛。这是她们第一次走出洞头,与鹿城、瑞安、乐清、平阳等实力雄厚的球队同场竞技。“那些球队都是老牌强队,组建时间长,队员经验丰富,我们跟她们比,确实有差距。”袁伦英坦言,那次比赛她们没有取得好名次,但却意义重大,“至少我们在温州地区露了个脸,让大家知道洞头也有女子篮球队,这就够了。”

更让袁伦英难忘的是,同年她还被抽到温州地区队,代表温州参加省里的比赛。“当时在温一中集训,队员都是从各个县选来的精英,训练强度比在洞头时大多了。每天天不亮就开始练,一直练到天黑,体能、技术、战术,方方面面都要练。”高强度的训练让袁伦英的身体不堪重负,“我腹股沟淋巴结肿大,肿得像鸽蛋那么大,腿脚又酸又痛,晚上根本睡不着觉。”其实,这样的情况袁伦英以前也遇到过,每次母亲都会煮红糖荷包蛋给她补身体,可那时家里条件差,有时候连鸡蛋都吃不起,只能喝点红糖水。这次集训,余教练知道后,特意想办法给她弄红糖荷包蛋,“余教练怕我跟不上训练,每天都盯着我吃,那份关心我一直记在心里。”

集训的日子格外艰苦,平阳和文成的两名队员因为受不了苦,中途就退出了,可袁伦英却咬牙坚持了下来。“我觉得既然来了,就不能半途而废,不仅是为了自己,也是为了洞头的荣誉。”除了刻苦训练,袁伦英还凭着海岛女孩的实在与勤快,赢得了队友和教练的喜爱,“我经常帮男队员洗衣服,帮教练搬训练器械,大家都说我勤快、懂事,跟我相处得特别好。”这次集训持续了将近两个月,虽然最终在省里的比赛中没有取得亮眼成绩,但这段经历却让袁伦英收获了成长,也让她对篮球有了更深的理解。“那次比赛还遇到了西哈努克亲王携妻子访华,来游览西湖,我们有幸成为迎宾人员,见到了亲王和他美丽的妻子,那真是一段难忘的经历。”

1971年,洞头女篮队员有了一些调整,新的12人名单为:袁伦英、王家英、陈素娟、康招兰、黄钗妹、郭小彤、王丽萍、方珍、金爱珠、陈金妹、庄樱花,还有一位在银行工作的部队家属。这一年,教练也换成了洞一中的章国兴老师和大门中学的林寿春老师,“因为陈九思老师要当男队员参加比赛,他是主力队员,实在抽不开身。”袁伦英回忆,这一年的训练依旧艰苦,但队员们的热情丝毫未减,尤其是方珍和那位部队家属,她们都带着四五岁的儿子参加比赛和训练,“每次训练,她们都会把孩子放在操场边的角落里,让孩子自己玩,自己则全身心投入训练,那种坚持特别让人佩服。”

1972年,队员人数增加到了16人,除了袁伦英、王家英、黄钗妹等老队员外,还加入了陈素娟、王丽萍、康招兰、陈小娇、杨志香、纪月英、吕爱琴、庄巧语、施彩凤、苏碧珍、陈爱娥、褚金兰,还有一位来自长坑的队员(名字已记不清)。这一年,球队在山头顶部队营房集中训练了一个多月,条件比以往更艰苦,“我们都打地铺,下面铺一层稻草,再从家里带上被褥。王丽萍家里条件差,没有被褥,我就跟她拼铺,两个人盖一床被子,虽然挤,但也暖和。”

这次集训,陈九思老师再次担任教练,而在体委当临时工的苏本,则负责队员们的生活起居,“苏本当时很年轻,人特别勤快,我们有什么困难找他,他都会帮忙解决。”袁伦英记得,当时比赛训练用的灯光球场,经常会出现灯坏的情况,“每次灯坏了,苏本都会爬上高高的竹梯去换,四个角度由四个人拉着绳子保持竹梯平衡,下面就两个人扶着竹梯,没有任何保护措施,特别危险,我们在旁边看着都捏了把汗,可他从来没抱怨过。”

集训的日子虽然苦,但也充满了温暖的小插曲。老家是九仙村的庄巧语,经常会从家里带鳗鱼干、鱼肠等海鲜干货到球队,“那些都是家里自己晒的,虽然不是什么贵重东西,但在当时已经很稀罕了。我们大家一起分享,一边吃一边聊训练的趣事,感觉特别开心。”

那时的女篮没有专门的活动经费,队员们的装备十分简陋。“别的球队都穿回力鞋,我们只能穿解放鞋,鞋底硬,跑起来脚特别疼。球衣也是打完比赛后要统一回收,洗干净、叠整齐,下次比赛再拿出来穿。冬天没有厚球衣,大家只能穿着单薄的球衣训练,冻得瑟瑟发抖,后来还是到处争取经费,才分到一套厚球衣。出去比赛的时候,天特别冷,我们还要跟县人武部借军大衣,裹着军大衣坐船,感觉自己特别帅气。”

更让人无奈的是当时的社会观念。“那时候洞头比较封建,觉得女孩子就应该在家做家务、读书,不应该在外面‘抛头露面’打球。我们下乡选个子高、身体素质好的女篮运动员时,好多家长都不愿意让自己家的女儿参加,说‘打球没前途’‘女孩子打球不像样’。”袁伦英记得,有一次她们在县府门口的灯光球场训练,一位北沙的家长偷偷来看,还问陈九思老师:“是不是买不到球,为什么10个人抢一个球?”这句话让队员们笑了很久,“现在想起来还觉得好笑,但也能理解,当时大家对篮球确实不了解。”不过,后来这位家长看到队员们训练那么刻苦,态度也慢慢改变了,还让自己的女儿褚金兰加入了球队。“从我们开始,越来越多的洞头女子愿意参加篮球运动,‘发展体育运动,增强体质’的口号,也慢慢深入到大家心里。”

在这支队伍里,还有一个让袁伦英印象深刻的姑娘,叫陈爱娥。“她是从农村来的,个子很高,身体素质也不错,加入球队后训练特别积极,每次都很认真。但因为训练时间短,技术还跟不上,所以不能上场打比赛。每次看到我们上场,她都特别羡慕,眼睛里满是渴望,还会在旁边给我们加油鼓劲。”袁伦英说,陈爱娥的执着让她很感动,“虽然她没能在赛场上展示自己,但她对篮球的热爱,一点都不比我们少。”

最让队员们难忘的,还有一次充满“乌龙”的比赛。“有一次比赛,我把球传给陈素娟,可能是因为太紧张了,陈素娟居然直接把球往对方的篮筐里投,还投中了!”袁伦英笑着说,当时全场都愣住了,反应过来后大家都哈哈大笑,“陈素娟自己也不好意思地脸红了,那份生涩和莽撞,现在想起来还觉得特别可爱,也成了我们记忆中最美好的回忆之一。”

每年春节,洞头女篮都会在县政府前的灯光球场打几场友谊赛,这是当时洞头最热闹的活动之一。“观众特别多,好多人都是从很远的农村赶来的,有的甚至提前一两个小时就来占位置。”袁伦英说,看到那么多人支持她们,队员们都特别开心,“我们也会拿出最好的状态比赛,为大家带来欢乐。有时候男篮比赛,我们还会和青少年男篮队打热身赛,虽然打不过他们,但也能从中学到不少技巧。”

篮球不仅给袁伦英带来了荣誉和快乐,还让她收获了美好的爱情。“我和苏本就是因为篮球结缘的,他当时在体委当临时工,负责我们的生活,接触多了就慢慢有了感情。”可这段感情一开始并不被袁伦英的父母看好,“我爸妈觉得他家穷,又是农村人,还没有正式工作,怕我嫁过去吃苦,所以不同意我们在一起。”为了争取父母的同意,袁伦英还绝过食,“饿了两天,我爸妈没办法,只能叫我姑姑来做我的思想工作,可我态度很坚决,最后他们只能同意了。”如今,袁伦英和苏本已经携手走过了几十年,成为了洞头体育界的一段佳话。而在袁伦英的撮合下,1972年入队的陈玲玲和当时的体委主任王为民也走到了一起,“能为他们牵线搭桥,我也特别开心,篮球就像一根红线,连接起了我们的幸福。”

1973年,袁伦英考上了温州卫校,不得不离开了心爱的球队。“当时因为我有篮球特长,温州医学院、温州师范学院都争着要招录我,最后温州卫校抢了先,我学的是助产士专业。”虽然离开了球队,但袁伦英对篮球的热爱丝毫未减,“毕业后我成了洞头县医院的一名医生,业余时间还是会跟以前的队员一起打球,只要摸到篮球,就觉得特别亲切。”1985年,袁伦英再次被抽调到温州市直队,代表温州参加比赛。

袁伦英离开洞头女篮后,王家英接过了队长的接力棒。“王家英打球特别拼,是队里的主力,但她有关节炎,一训练关节就疼得厉害,可她从来没说过放弃,每次都忍痛上场,还能打完全场,那种毅力特别让人佩服。”

如今,袁伦英已经成为了她们这一代篮球队员的“灵魂人物”,每次老队员聚会都是她组织的,外地的老队员重游洞头,也是她负责接待。“我们已经聚会好多次了,每次见面都有说不完的话,聊当年在球场上的趣事,聊大家现在的生活,笑得特别开心。虽然我们都老了,但一说起篮球,就像回到了年轻时的样子,那种感觉特别好。”

来源:区融媒体中心 作者:施立松

关键词:

编辑:施晶晶

①凡本网注明"稿件来源:洞头新闻网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属洞头新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其它方式复制发表,已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:洞头新闻网",违者本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明"来源:xxx(非洞头新闻网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③如因作品内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请在30日内致电,联系电话:0577-63430005